普通用途防撕裂钢丝绳芯输送带

1 范围

本标准规定了普通用途防撕裂钢丝绳芯输送带(以下简称“防撕裂带”或“带”)的产品分类、技术要求、试验方法和检验规则等内容。

本标准适用于工作温度为-30℃——+50℃的防撕裂带。

本标准不适用于耐油、耐热、耐酸碱、难燃、食品运输等特殊用途的输送带。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

GB/T 528-1992 硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定

GB/T 2941-1991 橡胶试样环境调节和试验的标准温度、湿度及时间(eqv ISO 471:1983 eqv ISO 1826:1981)

GB/T 3512-1983(1989) 橡胶热空气老化试验方法(neq ISO 188:1976)

GB/T 4490-1994 输送带尺寸(eqv ISO 251:1987 ISO 583:1990)

GB/T 5752-1992 输送带标志(neq ISO 433:1991)

GB/T 5753-1994 钢丝绳芯输送带覆盖层厚度的测定(eqv ISO 7590:1990)

GB/T 5754-1986 钢丝绳芯输送带纵向拉伸强度的测定(neq ISO 7622/2:1984)

GB/T 5755-1986 钢丝绳芯输送带钢丝绳粘合强度的测定(neq ISO 7623:1984)

GB/T 6759-1986 输送带的层间粘合强度测定方法

GB/T 7983-1987 输送带成槽性试验方法

GB/T 9770-1988 钢丝绳芯输送带

GB/T 9867-1988 硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)(neq ISO 4649:1985)

HG/T 2410-1992 输送带取样

HG/T 3056-1986 输送带贮存和搬运通则(eqv ISO 5285:1978)

3 定义

本标准采用下列定义

3.1 缓冲层

防撕裂带中的一种横向增强体,一般由织物构成。埋设在上覆盖层和(或)下覆盖层中。

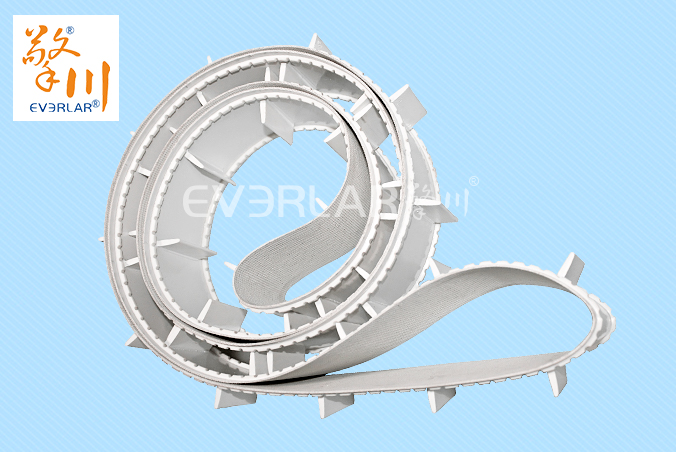

3.2 横向件

防撕裂带中的一种横向增强体,一般由横向绳构成,埋设在纵向钢丝绳上面和(或)下面,或者与纵向钢丝绳编织在一起形成网。

4 分类

4.1 结构形式

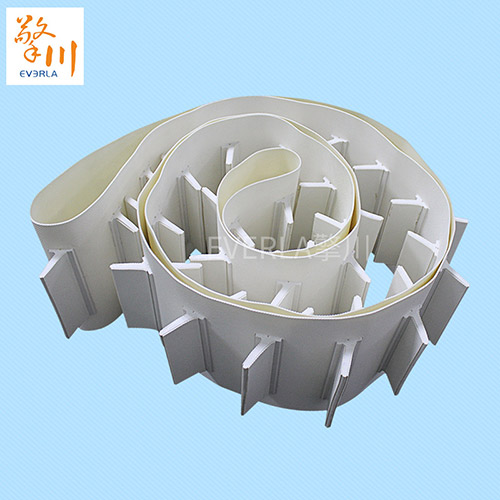

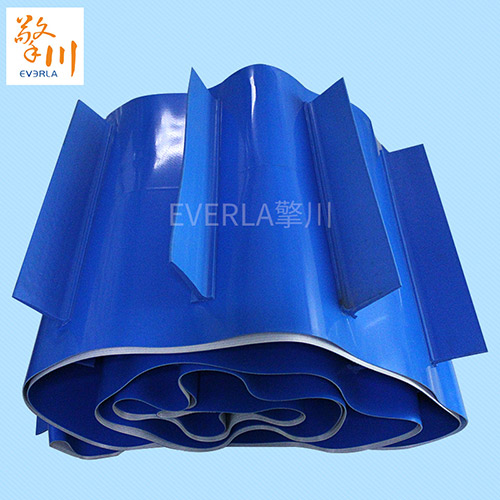

防撕裂带的结构分为加缓冲层作横向增强体和加横向件作横向增强体两种。

4.1.1 缓冲层式防撕裂带以缓冲层(主要是帘布)作为横向增强体。

4.1.2 横向件式防撕裂带以横向绳作为横向增强体。

4.2 产品规格

防撕裂带的产品规格按期纵向拉伸强度、宽度、覆盖层性能及防撕裂性能来分类。

4.2.1 强度规格用字母“St”和纵向拉伸强度(N/mm)的标称值表示,其系列值见表1.

4.2.2 防撕裂带的宽度规格系列见表2.

4.2.3 各种强度规格和宽度规格所对应的钢丝绳根数应符合GB/T 9770的规定。

4.2.4 防撕裂带的覆盖层性能分为耐划裂型(H)、耐磨损性(D)和一般型(L)三种类型。

4.2.5 防撕裂性能分为A型和B型两种类型。

4.3 产品标记

缓冲层以字母S(钢)或T(化纤)按具体情况表示在上覆盖层厚度或下覆盖层厚度的后面,横向件以字母S(钢)或T(化纤)表示在符合“St”后面,以其右下角的A或B表示防撕裂性能类型。

5 要求

5.1 防撕裂带结构与尺寸

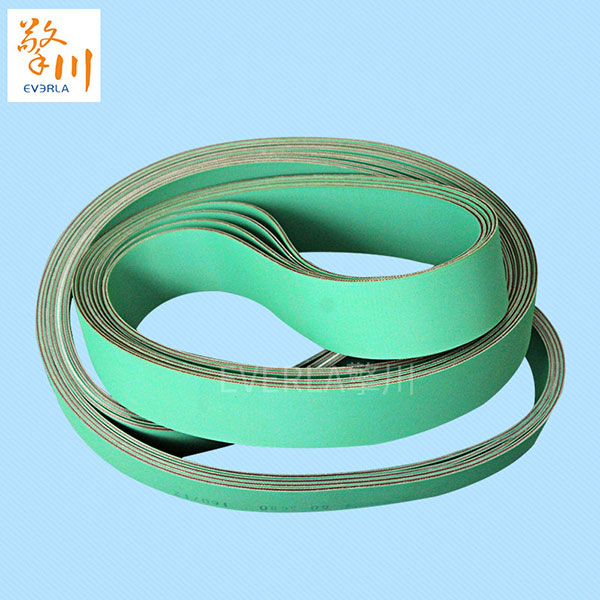

防撕裂带结构与尺寸见图1、图2、图3和表1、表2.

5.2 纵向钢丝绳配置与接头

纵向钢丝绳配置与接头应符合GB/T 9770的规定。

5.3 横向增强体配置与尺寸

5.3.1 缓冲层

5.3.1.1 缓冲层到纵向钢丝绳的距离应约为1-2mm,缓冲层到带边的距离应为10-50mm。

5.3.1.2 缓冲层帘线绳的最大公称直径应为2.5mm其中心距与直径之比应为2-6。

5.3.2 横向件

5.3.2.1 横向件到纵向钢丝绳的距离应不大于1mm,到带边的距离应为5-25mm。

5.3.2.2 横向件为钢丝绳时,其最大公称直径为2.5mm,其中心距应为8-120mm,且左捻和右捻钢丝绳交替排序。

5.4 尺寸偏差

5.4.1 带的长度和宽度偏差应符合GB/T 4490的要求;钢丝绳中心距和上下偏心值的偏差应符合GB/T 9770要求。

5.4.2 带的厚度偏差只规定下限:公称厚度在20mm以下者为-1.0mm,公称厚度超过20mm者为-1.5mm,带厚度的最大差值(即最大厚度与最小厚度之差)不得大于平均厚度的10%。